Da F. Capra, Il Tao

della fisica

AL

DI LÀ DEL MONDO DEGLI OPPOSTI

UNITÀ CHE TUTTO COMPRENDE

Quando i

mistici orientali ci dicono che essi percepiscono tutte le cose e tutti gli

eventi come manifestazioni di una fondamentale unicità, ciò non significa che

essi asseriscano che tutte le cose sono uguali. Essi riconoscono l'individualità delle cose, ma nello stesso tempo sono

consapevoli che tutte le differenze e

tutti i contrasti sono relativi, all'interno di un'unità che tutto

comprende. Poiché nel nostro stato di coscienza normale questa unità di tutti i

contrasti – e in particolare l'unità degli opposti – è estremamente difficile

da accettare, essa costituisce uno degli aspetti più sconcertanti della

filosofia orientale. Tuttavia è un'intuizione che sta alle radici stesse della

concezione orientale del mondo.

Gli

opposti sono concetti astratti che appartengono al mondo del pensiero e in

quanto tali sono relativi. Con il solo atto di concentrare la nostra attenzione

su un qualsiasi concetto noi creiamo il suo opposto. Come dice Lao-tzu, «tutti nel mondo

riconoscono il bello come bello; in questo modo si ammette il brutto. Tutti

riconoscono il bene come bene; in questo modo si ammette il non-bene». Il

mistico trascende questo mondo dei concetti intellettuali, e nel trascenderlo

diventa consapevole della relatività e del rapporto polare di tutti gli

opposti. Egli si rende conto che buono e cattivo, piacere e dolore, vita e

morte non sono esperienze assolute che appartengono a categorie diverse, ma sono semplicemente due facce della stessa realtà:

le parti estreme di un tutto unico. Raggiungere la consapevolezza che tutti gli

opposti sono polari, e quindi costituiscono un'unità, è considerato nelle

tradizioni spirituali dell'Oriente una delle più alte mete dell'uomo. «Sii

eterno nella verità, al di là delle opposizioni terrene» è il consiglio di Krsria nella Bhagavad Gita, e lo

stesso consiglio viene dato ai seguaci del Buddhismo.

Per esempio, D.T. Suzuk iscrive:

«L'idea

fondamentale del Buddhismo è di superare il mondo

degli opposti, un mondo costruito dalle distinzioni intellettuali e dalla

corruzione delle emozioni, e di comprendere il mondo spirituale della

non-distinzione, che comporta il conseguimento di un punto di vista assoluto».

L'intero

insegnamento buddhista - e di fatto tutto il misticismo orientale - ruota attorno a questo punto di vista assoluto

che viene raggiunto nel mondo di a-cintya , o

«non-pensiero», nel quale l'unità di tutti gli opposti diviene una esperienza

viva. Dice una poesia Zen:

Al crepuscolo il

gallo annunzia l'aurora;

A mezzanotte, il

sole risplendente.

EQUILIBRIO

DINAMICO degli opposti

L'idea

che tutti gli opposti sono polari - che

luce e buio, vincere e perdere, buono e cattivo sono soltanto differenti

aspetti dello stesso fenomeno - è uno dei princìpi

fondamentali del modo di vita orientale. Poiché tutti gli opposti sono

interdipendenti, il loro conflitto non può mai finire con la vittoria totale di

uno dei poli, ma sarà sempre una manifestazione dell'azione reciproca tra l'uno

e l'altro polo. In Oriente, una persona virtuosa non è perciò quella che

affronta l'impossibile compito di battersi per il bene e di sconfiggere il

male, bensì quella che è capace di

mantenere un equilibrio dinamico tra il bene e il male.

Questa

idea di equilibrio dinamico è essenziale per il modo in cui l'unità degli

opposti è sperimentata nel misticismo orientale. Non è mai un'identità statica,

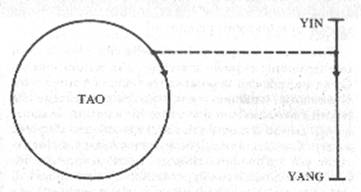

ma sempre un'interazione dinamica tra d u e estremi. Questo punto è stato messo

in evidenza in modo particolarmente ampio dai saggi cinesi con il loro

simbolismo dei poli archetipici yin

e yang. All'unità soggiacente allo yin e allo yang essi davano il

nome di Tao e la consideravano come un processo che determina la loro azione

reciproca: «Quello che fa comparire una volta l'oscuro ed una volta il chiaro,

è il Senso [il Tao]».

Unità dinamica degli opposti polari

L'unità

dinamica degli opposti polari può essere illustrata con il semplice esempio di

un moto circolare e della sua proiezione. Si consideri un punto che si muove

lungo una circonferenza. Se questo movimento viene proiettato su uno schermo,

esso diventa una oscillazione tra due punti estremi. Il punto gira sulla

circonferenza con velocità costante, ma nella proiezione rallenta quando

raggiunge le estremità, inverte il moto e quindi accelera di nuovo, poi rallenta

ancora una volta e così via, in cicli senza fine. In ogni proiezione di questo

tipo, il moto circolare apparirà come un'oscillazione tra due punti opposti, ma

nel movimento stesso gli opposti sono unificati e superati. Questa immagine di

una unificazione dinamica degli opposti era in realtà profondamente radicata

nella mente dei pensatori cinesi, come si può vedere dal passo del Chuang-tzu già citato:

«Che

l'"io" e l'"altro" non siano più in contrapposizione è la

vera essenza del Tao. Solo questa essenza, che appariva come un asse, è il

centro del cerchio che risponde ai mutamenti perenni».

IL MASCHILE E IL FEMMINILE

Una

delle principali polarità della vita è quella tra il lato femminile e quello

maschile della natura umana. Come succede con la polarità tra buono e cattivo o

tra vita e morte, tendiamo a sentirci a disagio di fronte alla polarità

maschio/femmina che è in noi stessi, e siamo quindi portati a dare risalto a

uno o all'altro di questi aspetti. La società occidentale ha tradizionalmente

favorito più l'aspetto maschile che quello femminile. Invece di riconoscere che

la personalità di ogni uomo e di ogni donna è il risultato di una azione

reciproca tra l'elemento maschile e quello femminile, essa ha stabilito un

ordine statico in cui si suppone che tutti gli uomini siano maschili e tutte le

donne femminili, e ha assegnato all'uomo i ruoli guida e la maggior parte dei

privilegi della società. Questo atteggiamento si è tradotto in una eccessiva

importanza data a tutti gli aspetti yang - o maschili - della natura umana: attività, pensiero razionale,

competitività, aggressività, e così via. Le modalità di coscienza yin - o femminili -

che possono essere descritte con termini quali intuitivo, religioso, mistico,

occulto o psichico, sono state costantemente soffocate nella nostra società di

tendenze maschiliste.

Nel

misticismo orientale, queste modalità femminili vengono sviluppate e si cerca

di realizzare un'unità tra i due aspetti della natura umana. Un essere umano

pienamente realizzato è quello che, secondo le parole di Lao-tzu,

«sa d'esser maschile e si mantiene femminile». In molte tradizioni orientali,

l'equilibrio dinamico tra le modalità di coscienza maschile e femminile è lo

scopo principale della meditazione ed è spesso illustrato in opere artistiche.

Una stupenda scultura di Siva nel tempio indù di Elephanta presenta tre facce del dio: sulla destra, il suo

profilo maschile che mostra virilità e forza di volontà; a sinistra, il suo

aspetto femminile - dolce, affascinante, seducente - e nel centro la sublime unione dei due aspetti

nella magnifica testa di Siva Maheśvara,

il Grande Signore, che irradia serena tranquillità e distacco trascendente.

Nello stesso tempio, Siva è anche rappresentato in

forma androgina, metà uomo, metà donna; i movimenti sinuosi del corpo del dio e

il sereno distacco della sua faccia simboleggiano, di nuovo, l'unificazione

dinamica del maschio e della femmina.

Nel Buddhismo tantrico, la polarità

maschio/femmina è spesso illustrata con l'aiuto di simboli sessuali. La saggezza

intuitiva è vista come la qualità passiva, femminile, della natura umana,

l'amore e la compassione come la qualità attiva, maschile, e l'unione di

entrambe nel processo di illuminazione è rappresentata con estatici amplessi

sessuali di divinità maschili e femminili. I mistici orientali affermano che si

può avere l'esperienza dell'unione della propria mascolinità e della propria

femminilità solo quando si è raggiunto un livello superiore di coscienza, nel

quale il mondo del pensiero e del linguaggio è trasceso e tutti gli opposti

appaiono come un'unità dinamica.

L’UNIONE DEGLI OPPOSTI NELLA

FISICA MODERNA

Ho già

sostenuto che un livello di questo genere è stato raggiunto nella fisica

moderna. L'esplorazione del mondo subatomico ha rivelato una realtà che

continuamente trascende il linguaggio e il ragionamento, e l'unificazione di

concetti che finora erano sembrati opposti e non conciliabili risulta essere

una delle più sorprendenti caratteristiche di questa nuova realtà. Questi

concetti apparentemente inconciliabili non sono generalmente gli stessi di cui

si occupano i mistici orientali - sebbene talvolta lo siano - ma la loro

unificazione a un livello di realtà non ordinario corrisponde all'unificazione

di cui parla il misticismo orientale. I fisici moderni dovrebbero perciò essere

in grado di raggiungere una comprensione profonda di alcuni dei principali

insegnamenti dell'Estremo Oriente col metterli in relazione con le esperienze

che essi hanno nel loro specifico settore di studio. In effetti, un piccolo ma

crescente numero di giovani fisici ha trovato così il più valido e stimolante

approccio al misticismo orientale.

Nella

fisica moderna, esempi di unificazione di concetti opposti si possono trovare a

livello subatomico, dove le particelle sono sia distruttibili sia

indistruttibili, dove la materia è sia

continua sia discontinua e dove forza e materia sono soltanto aspetti diversi

dello stesso fenomeno. In tutti questi esempi, che verranno esaminati

ampiamente nei prossimi capitoli, risulta che lo schema dell'opposizione dei

concetti, derivata dalla nostra esperienza quotidiana, è troppo ristretto per

il mondo delle particelle subatomiche.

La

teoria della relatività è fondamentale per la descrizione di questo mondo e nel

contesto «relativistico» i concetti classici sono superati nel passaggio a un

numero superiore di dimensioni, lo spazio-tempo quadridimensionale. Gli stessi

concetti di spazio e di tempo, che erano sembrati completamente distinti, sono

stati unificati nella fisica relativistica. Su questa unità fondamentale si

basa l'unificazione dei concetti opposti ricordata sopra. Come avviene per

l'unità degli opposti di cui fanno esperienza i mistici, essa si verifica ad un

«livello superiore», cioè con una ulteriore dimensione, e si presenta come una

unità dinamica, perché lo spazio-tempo relativistico è una realtà

intrinsecamente dinamica nella quale gli oggetti sono anche processi e tutte le

forme sono configurazioni dinamiche.

Per

rendersi conto di come si realizza l'unificazione di entità apparentemente

separate quando si aggiunge un'ulteriore dimensione non è strettamente

necessaria la teoria della relatività, in quanto tale unificazione può anche

essere sperimentata passando da una a due dimensioni, oppure da due a tre.

Nell'esempio precedente del moto circolare e della sua proiezione, i poli

opposti dell'oscillazione in una dimensione (lungo una linea) sono unificati

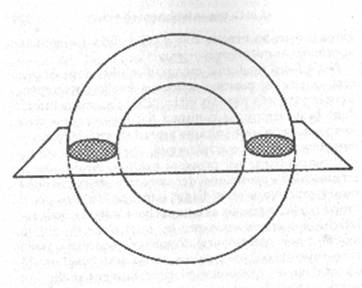

nel moto circolare in due dimensioni (su un piano). Il disegno rappresenta un

altro esempio, che comporta il passaggio da due a tre dimensioni. Esso mostra

un anello a forma di «ciambella» tagliato orizzontalmente da un piano. Nelle

due dimensioni di quel piano, la sezione appare composta da due dischi

completamente separati, ma in tre dimensioni questi dischi appaiono come parti

di un unico oggetto. In modo analogo, entità che sembrano separate e non

conciliabili vengono unificate, nella teoria della relatività, col passaggio da

tre a quattro dimensioni. Il mondo quadridimensionale della teoria della

relatività è il mondo nel quale forza e materia sono unificate; in esso la

materia può apparire sotto forma di particelle discontinue o come campo

continuo. In questi casi, tuttavia, non possiamo più visualizzare efficacemente

tale unità. I fisici possono «fare esperienza» del mondo quadridimensionale

dello spazio-tempo attraverso il formalismo matematico astratto delle loro

teorie, ma la loro immaginazione visiva - come quella di qualsiasi altra persona - è

limitata al mondo tridimensionale dei sensi. Gli schemi del nostro linguaggio e

del nostro pensiero si sono sviluppati in questo mondo tridimensionale e perciò

troviamo estremamente difficile trattare la realtà quadridimensionale della

fisica relativistica.

ESPERIENZA DELLA REALTÀ

MULTIDIMENSIONALE

I

mistici orientali, d'altra parte, sembrano in grado di percepire direttamente e

concretamente una realtà multidimensionale. Nello

stato di profonda meditazione essi trascendono il mondo tridimensionale della

vita quotidiana e avvertono una realtà completamente diversa, nella quale gli

opposti sono unificati in un tutto organico. Quando i mistici tentano di

esprimere questa esperienza con parole, si trovano di fronte agli stessi

problemi dei fisici che tentano di interpretare la realtà multidimensionale

della fisica relativistica. Ecco come si esprime il Lama Govinda:

« ... si raggiunge

un'esperienza di dimensionalità superiore attraverso

l'integrazione delle esperienze di centri e di livelli di coscienza diversi. Di

qui l'indescrivibilità di certe esperienze di meditazione sul piano della

coscienza tridimensionale e nell'ambito di un sistema di ragionamento che

riduce le possibilità di espressione, imponendo ulteriori limiti al processo

del pensiero».

ONDA E PARTICELLA

Il mondo

quadridimensionale della teoria della relatività non è l'unica situazione della

fisica moderna nella quale concetti apparentemente contraddittori e

inconciliabili si rivelano nient'altro che differenti aspetti della stessa

realtà. Forse il caso più noto di tale unificazione di concetti contraddittori

è quello dei concetti di particella e di onda nella fisica atomica.

A

livello atomico, la materia ha un aspetto duale: si manifesta come particella e

come onda. L'aspetto che essa presenta dipende dalla situazione: in alcuni casi

predomina l'aspetto corpuscolare, in altri quello ondulatorio; e questa natura

duale è tipica anche della luce e di tutte le altre radiazioni

elettromagnetiche. La luce, per esempio, è emessa e assorbita sotto forma di

«quanti», o fotoni, ma quando viaggiano attraverso lo spazio queste particelle

di luce appaiono come campi elettrici e magnetici variabili che presentano

tutti i comportamenti caratteristici delle onde. Normalmente, gli elettroni

sono considerati particelle, eppure quando un fascio di queste particelle viene

fatto passare attraverso una fenditura sottile esso viene diffratto

proprio come un raggio di luce; in altre parole, anche gli elettroni si

comportano come onde.

Questo

aspetto duale della materia e della radiazione è in effetti estremamente

sconcertante e ha dato origine a molti dei «koan

quantistici» che hanno portato alla formulazione della teoria dei quanti. La

rappresentazione di un'onda che è sempre estesa nello spazio è fondamentalmente

diversa da quella di una particella che implica una posizione precisa. Ci volle

molto tempo perché i fisici accettassero il fatto che la materia si manifesta

in modi che sembrano escludersi a vicenda: che le particelle sono anche onde e

le onde sono anche particelle.

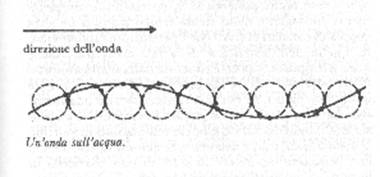

Esaminando

i due disegni, un profano potrebbe forse pensare che sia possibile risolvere la

contraddizione dicendo che il disegno a destra rappresenta semplicemente una

particella che si muove seguendo una forma d'onda. Tuttavia, questa

considerazione nasce dall'aver frainteso il concetto di onda. In natura non

esistono particelle che si muovono seguendo forme d'onda. In un'onda

sull'acqua, per esempio, le particelle d'acqua non si spostano con l'onda ma si

muovono circolarmente mentre l'onda si propaga. Analogamente, le particelle

d'aria in un'onda acustica oscillano soltanto avanti e indietro, ma non si

propagano insieme con l'onda. Ciò che viene trasportato dall'onda è la

perturbazione che provoca il fenomeno ondulatorio, ma non particelle materiali.

Nella meccanica quantistica, perciò, non ci riferiamo alla traiettoria di una

particella quando diciamo che la particella è anche un'onda. Ciò che intendiamo

è che la forma d'onda nel suo insieme è una manifestazione della particella. La

rappresentazione di onde che si propagano è quindi totalmente diversa da quella

di particelle in moto; tanto differente, per usare le parole di Victor Weisskopf, «quanto l'idea di onde in un lago rispetto a

quella di un banco di pesci che nuotano nella stessa direzione».

I

fenomeni ondulatori si incontrano in tutta la fisica in un gran numero di

situazioni diverse, e in ciascun caso possono essere descritti con il medesimo

formalismo matematico. Si usano le stesse espressioni matematiche per

descrivere un'onda luminosa, una corda di chitarra che vibra, un'onda acustica,

o un'onda sull'acqua. Nella meccanica quantistica, queste stesse espressioni

vengono usate per descrivere le onde associate alle particelle; in questo caso,

tuttavia, le onde sono molto più astratte. Esse sono strettamente legate alla

natura statistica della meccanica quantistica, cioè al fatto che i fenomeni

atomici possono essere descritti solo in termini di probabilità. L'informazione

sulle probabilità di una particella è contenuta in una quantità chiamata

funzione di probabilità e la forma matematica di questa quantità è quella di

un'onda, cioè essa è simile alle espressioni usate per la descrizione di altri

tipi di onde. Le onde associate alle particelle, tuttavia, non sono onde

tridimensionali reali», come le onde sull'acqua o le onde acustiche, ma sono «onde

di probabilità», quantità matematiche astratte legate alle probabilità

di trovare le particelle in vari punti e con varie proprietà.

L'introduzione

delle onde di probabilità risolve, in un certo senso, il paradosso delle

particelle che si comportano come onde, ponendolo in un contesto completamente

nuovo, ma nello stesso tempo porta a un'altra coppia di concetti opposti che è

persino più fondamentale, quella dell'esistenza e della non-esistenza. Anche

questa coppia di opposti è superata dalla realtà atomica. Non possiamo mai dire

che una particella atomica esiste in un dato punto, né che non esiste. Essendo

una distribuzione di probabilità, la particella ha tendenza a esistere in

luoghi diversi e quindi manifesta uno strano tipo di realtà fisica tra

l'esistenza e la non-esistenza. Perciò non possiamo descrivere lo stato di una

particella in termini di concetti rigidamente opposti. In un dato punto, la

particella non è né presente, né assente; non cambia la sua posizione, ma

nemmeno rimane in quiete. Ciò che muta è la distribuzione di probabilità e

quindi la tendenza della particella ad esistere in dati luoghi. Per usare le

parole di Robert Oppenheimer:

«Per esempio, alla

domanda se la posizione dell'elettrone resti sempre la stessa, dobbiamo

rispondere "no"; alla domanda se la posizione dell'elettrone cambi

col passare del tempo, dobbiamo rispondere "no"; alla domanda se esso

sia fermo, dobbiamo rispondere "no"; alla domanda se esso sia in

movimento, dobbiamo rispondere "no"».

La

realtà del fisico atomico, come la realtà del mistico orientale, trascende lo

schema ristretto dei concetti opposti. Perciò le parole di Oppenheimer

ci sembrano riecheggiare quelle delle Upanişad:

«Costui si muove,

Costui non si muove; Costui è lontano, Costui è vicino; Costui è all'interno di

questo Tutto, Costui è anche all'esterno di questo Tutto».

ESISTENZA E NON ESISTENZA

Forza e

materia, particelle e onde, movimento e quiete, esistenza e non-esistenza:

questi sono alcuni dei concetti opposti o contraddittori che sono stati

superati nella fisica moderna. Di tutte queste coppie di opposti, l'ultima

sembra essere la più fondamentale, eppure nella fisica atomica dobbiamo andare

addirittura al di là dei concetti di esistenza e di non-esistenza. Questo è

l'aspetto della meccanica quantistica più difficile da accettare e che sta al

centro della continua discussione sulla sua interpretazione. Nello stesso

tempo, il superamento dei concetti di esistenza e di non-esistenza è anche uno

degli aspetti più sconcertanti del misticismo orientale.

Come i fisici

atomici, i mistici orientali si occupano di una realtà che si trova al di là

dell'esistenza e della non-esistenza, ed essi mettono frequentemente in risalto

questo fatto importante. Così si esprime Aśvaghosa:

«L'essenza assoluta non è né ciò che è

esistenza, né ciò che è non-esistenza, né ciò che è a un tempo esistenza e

non-esistenza, né ciò che non è a un tempo esistenza e non-esistenza».

Posti di

fronte a una realtà che giace al di là della opposizione dei concetti, i fisici

e i mistici devono adottare un modo di pensare particolare, nel quale la mente

non si fissa nello schema rigido della logica classica, ma continua a muoversi

e spostare il suo punto di vista. Nella fisica atomica, per esempio,

attualmente siamo abituati a usare sia il concetto di particella sia quello di

onda nella nostra descrizione della materia. Abbiamo imparato a destreggiarci

con queste due rappresentazioni, passando dall'una all'altra e viceversa, per

essere all'altezza della realtà atomica. Questo è precisamente il modo di

procedere dei mistici orientali quando cercano di interpretare la loro

esperienza di una realtà al di là degli opposti.

Come

dice il Lama Govinda, «il modo orientale di pensare

consiste soprattutto nel girare intorno all'oggetto della contemplazione...

un'impressione sfaccettata, cioè pluridimensionale che si forma dalla

sovrapposizione di singole impressioni ottenute da punti di vista differenti».

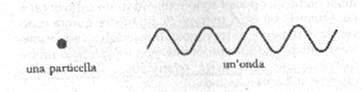

Per

vedere come in fisica atomica si possa passare dalla rappresentazione

corpuscolare a quella ondulatoria e viceversa, esaminiamo più dettagliatamente

i concetti di onda e di particella. Un'onda è una forma che vibra nello spazio

e nel tempo. Possiamo osservarla in un dato istante di tempo e allora vediamo

una figura periodica nello spazio, come nell'esempio seguente:

Questa

forma d'onda è caratterizzata dall'ampiezza A, l'estensione della vibrazione, e

dalla lunghezza d'onda L, la distanza tra due creste successive. In

alternativa, possiamo invece osservare il moto di un punto definito dell'onda e

vedremo allora un'oscillazione caratterizzata da una certa frequenza, cioè dal

numero di volte che il punto oscilla su e giù in un secondo. Esaminiamo ora il

concetto di particella. Secondo le idee classiche, una particella ha una

posizione ben definita in qualsiasi istante, e il suo stato di moto può essere

descritto in funzione della sua velocità e della sua energia cinetica. Le

particelle che si muovono a velocità elevate hanno anche un'energia elevata. In

realtà, i fisici si servono raramente della «velocità» per descrivere lo stato

di moto della particella, ma usano piuttosto una grandezza chiamata «quantità

di moto», definita come il prodotto della massa della particella per la sua

velocità.

La

meccanica quantistica associa le proprietà di un'onda di probabilità alle

proprietà della particella corrispondente mettendo in relazione l'ampiezza

dell'onda in un dato punto con la probabilità di trovare la particella in quel

punto. Nei punti in cui l'ampiezza è grande, abbiamo un'alta probabilità di

trovare la particella e dove l'ampiezza è piccola, anche la probabilità è

piccola. Per esempio, l'onda della figura precedente ha la stessa ampiezza

lungo tutta la sua lunghezza (si deve pensare che il disegno si prolunghi

indefinitamente sia a destra che a sinistra) e quindi la particella si può

trovare dovunque lungo l'onda con la stessa probabilità. (1)

L'informazione sullo stato di

moto della particella è contenuta nella lunghezza d'onda e nella frequenza

dell'onda. La

lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla quantità di moto della

particella, il che significa che un'onda con piccola lunghezza d'onda

corrisponde a una particella che si muove con una grande quantità di moto (e

quindi con elevata velocità). La frequenza dell'onda è proporzionale

all'energia della particella; un'onda con frequenza elevata indica che la

particella ha grande energia. Nel caso della luce, per esempio, la luce viola

ha un'alta frequenza e una piccola lunghezza d'onda e perciò è formata da

fotoni con elevata energia ed elevata quantità di moto, mentre la luce rossa ha

bassa frequenza e grande lunghezza d'onda, che corrispondono a fotoni di bassa

energia e bassa quantità di moto.

foto

Un'onda

estesa come quella del nostro esempio non ci dice molto riguardo alla posizione

della particella corrispondente. Essa si può trovare dovunque lungo l'onda con

la stessa probabilità. Molto spesso, tuttavia, abbiamo a che fare con

situazioni in cui la posizione della particella è nota con una certa

precisione, per esempio nella descrizione di un elettrone in un atomo. In tal

caso, le probabilità di trovare la particella in vari punti devono essere

confinate in una data regione di spazio. Al di fuori di questa regione le

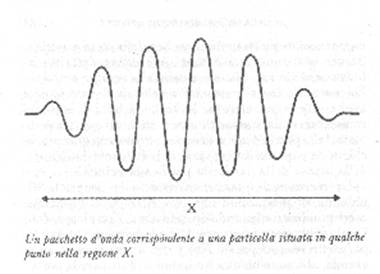

probabilità devono essere nulle. Ciò può essere ottenuto con una forma d'onda

come quella del disegno che corrisponde a .una particella confinata nella

regione X. Una figura di questo tipo viene chiamata pacchetto d'onda.' Essa è composta da molti treni d'onda indefinitamente

estesi, con diverse lunghezze d'onda, che interferiscono l'uno con l'altro distruttivamente' al di fuori della regione X, cosicché

l'ampiezza totale - e quindi la probabilità di trovare lì la particella - è

zero, mentre invece dentro la regione X interferiscono in modo da formare la

figura rappresentata nel disegno. Questa figura fa vedere che la particella si

trova in qualche punto interno alla regione X, ma non ci permette di

localizzarla ulteriormente. Per i punti interni alla regione X possiamo solo

assegnare le probabilità per la presenza della particella. (È più probabile che

la particella si trovi nella zona centrale, dove le ampiezze di probabilità

sono grandi, e meno probabile che si trovi verso gli estremi del pacchetto

d'onda, dove le ampiezze sono piccole). La lunghezza del pacchetto d'onda

rappresenta quindi l'incertezza nella posizione della particella.

La

proprietà importante di un pacchetto d'onda del genere è che esso non ha una

lunghezza d'onda definita, cioè le distanze tra due creste successive non sono

uguali lungo tutta la figura. C'è una dispersione in lunghezza d'onda che

dipende dalla lunghezza del pacchetto d'onda; più è corto il pacchetto, più

ampia è la dispersione. Ciò non ha nulla a che fare con la meccanica

quantistica, ma deriva semplicemente dalle proprietà delle onde. I pacchetti

d'onda non hanno una lunghezza d'onda definita. La meccanica quantistica entra

in gioco quando associamo la lunghezza d'onda alla quantità di moto della

particella corrispondente. Se il pacchetto d'onda non ha una lunghezza d'onda

ben definita, la particella non ha una quantità di moto ben definita. Ciò

significa che non solo c'è una incertezza nella posizione della particella, che

corrisponde alla lunghezza del pacchetto d'onda, ma c'è anche una incertezza

nella sua quantità di moto, prodotta dalla dispersione in lunghezza d'onda.

Queste due incertezze sono interdipendenti, perché la dispersione in lunghezza

d'onda (cioè l'incertezza della quantità di moto) dipende dalla lunghezza del

pacchetto d'onda (cioè dall'incertezza della posizione). Se vogliamo

localizzare la particella con maggiore precisione, cioè se vogliamo confinare

il pacchetto d'onda in una regione più piccola, ciò porta a un aumento della

dispersione in lunghezza d'onda e quindi a un aumento nell'incertezza della

quantità di moto della particella.

La forma

matematica precisa di questa relazione tra le incertezze nella posizione e

nella quantità di moto di una particella è nota come principio di

indeterminazione di Heisenberg. Esso indica che, nel

mondo subatomico, non possiamo mai conoscere contemporaneamente la posizione e

la quantità di moto di una particella con grandissima precisione. Quanto meglio

conosciamo la posizione, tanto più incerta diventa la quantità di moto, e

viceversa. Possiamo decidere di effettuare una misura precisa di una delle due

quantità, ma allora resteremo completamente all'oscuro dell'altra. È importante

comprendere, come è stato già posto in evidenza nel capitolo precedente, che

questa non è una limitazione dovuta all'imperfezione delle nostre tecniche di

misura, ma è una limitazione di principio. Se decidiamo di misurare con

precisione la posizione della particella, essa semplicemente non ha una

quantità di moto ben definita, e viceversa.

La

relazione tra le incertezze nella posizione e nella quantità di moto della

particella non è l'unica forma in cui si può esprimere il principio di

indeterminazione. Analoghe relazioni valgono fra altre quantità, per esempio

tra l'intervallo di tempo in cui avviene un processo atomico e l'energia in

esso coinvolta. Ciò può essere visualizzato abbastanza facilmente

rappresentando il nostro pacchetto d'onda non come una forma nello spazio, ma

come una forma che vibra nel tempo. Quando la particella passa per un

particolare punto di osservazione, le vibrazioni della forma d'onda in quel

punto inizieranno con piccole ampiezze che aumenteranno e poi diminuiranno

nuovamente fino a quando la vibrazione cesserà completamente. Il tempo

impiegato dal passaggio di questa forma d'onda rappresenta l'intervallo durante

il quale la particella attraversa il nostro punto di osservazione. Possiamo

dire che il passaggio avviene in questo intervallo di tempo, ma non possiamo

precisarlo ulteriormente. La durata del passaggio della vibrazione rappresenta

quindi l'incertezza nella posizione temporale dell'evento.

Ora,

come la forma spaziale del pacchetto d'onda non ha una lunghezza d'onda ben

definita, la corrispondente oscillazione che vibra nel tempo non ha una

frequenza ben definita. La dispersione in frequenza dipende dalla durata della

forma d'onda e poiché la teoria quantistica associa la frequenza dell'onda

all'energia della particella, la dispersione in frequenza corrisponde a una

incertezza nell'energia della particella. L'incertezza nella posizione di un

evento nel tempo risulta quindi collegata a una incertezza nell'energia allo

stesso modo in cui una incertezza nella posizione di una particella nello

spazio è collegata a una incertezza nella quantità di moto. Ciò significa che

non possiamo mai conoscere con grande precisione sia l'istante nel quale

avviene un evento sia l'energia in esso coinvolta. Eventi che avvengono entro

un breve intervallo di tempo comportano una grande incertezza nell'energia;

eventi che comportano una precisa quantità di energia possono essere

individuati solo all'interno di un lungo intervallo di tempo.

L'importanza

fondamentale del principio di indeterminazione consiste nel fatto che esso

esprime i limiti dei nostri concetti classici in una precisa forma matematica.

Abbiamo già osservato precedentemente che il mondo subatomico appare come una

rete di relazioni tra le varie parti di un tutto unico. I nostri concetti

classici, derivati dall'ordinaria esperienza macroscopica, non sono del tutto

adeguati a descrivere questo mondo. Anzitutto, il concetto di una entità fisica

distinta quale la particella è un'idealizzazione che non ha alcun significato

fondamentale. Essa può essere definita solo in rapporto alle sue connessioni

con il tutto, e queste connessioni sono di natura statistica: probabilità

invece di certezze. Quando descriviamo le proprietà di un'entità di questo tipo

in termini di concetti classici - come posizione, energia, quantità di moto,

ecc. - troviamo che esistono coppie di concetti che sono in relazione tra di

loro e che non possono essere definiti simultaneamente in modo preciso. Più

forziamo uno dei concetti sull'oggetto fisico, più l'altro concetto diventa

indeterminato, e la precisa relazione tra i due è espressa dal principio di

indeterminazione.

Per permettere

una migliore comprensione di questa relazione tra coppie di concetti classici, Niels Bohr ha introdotto l'idea

di complementarità. Egli considerò la rappresentazione corpuscolare e quella

ondulatoria come due descrizioni complementari della stessa realtà, ciascuna

delle quali è solo parzialmente adeguata e con un limitato campo di

applicazione. Ognuna delle due rappresentazioni è necessaria per dare una

descrizione completa della realtà atomica, ed entrambe devono essere applicate

entro i limiti fissati dal principio di indeterminazione.

Questa

idea di complementarità è diventata un aspetto essenziale del modo col quale i

fisici riflettono sulla natura e Bohr ha spesso

suggerito che potrebbe essere un concetto utile anche fuori della fisica; in effetti

la nozione di complementarità si è dimostrata estremamente utile

duemilacinquecento anni fa.

Essa

svolse un ruolo essenziale nel pensiero cinese antico che era basato

sull'intuizione secondo la quale i concetti opposti stanno in rapporto polare,

o complementare, l'uno rispetto all'altro. I saggi cinesi rappresentavano

questa complementarità degli opposti con gli archetipi polari yin e yang e consideravano la

loro interazione dinamica come l'essenza di tutti i fenomeni naturali e di

tutte le situazioni umane.

Niels Bohr fu ben consapevole della

corrispondenza tra il suo concetto di complementarità e il pensiero cinese.

Durante una sua visita in Cina, nel 1937, quando la sua interpretazione della

meccanica quantistica era già stata completamente elaborata, egli fu

profondamente colpito dall'antica idea cinese di opposti polari, e da allora

conservò un profondo interesse per la cultura orientale.

Dieci

anni più tardi Bohr fu fatto nobile in riconoscimento

dei suoi notevoli risultati scientifici e per gli importanti contributi alla

vita culturale danese; e quando gli fu chiesto di scegliere un soggetto adatto

al suo stemma, la sua scelta cadde sul simbolo cinese del T'ai Chi che

rappresenta la relazione di complementarità degli archetipi opposti yin e yang. Scegliendo questo simbolo per il suo stemma assieme al motto Contraria sunt

complemento (gli opposti sono complementari), Niels

Bohr riconobbe una profonda armonia tra l'antica

saggezza orientale e la scienza occidentale moderna.

|

|

Altri argomenti

del Tao

© www.mimmademaio.com - 2012

|

|