VUOTO

E FORMA

IL CAMBIAMENTO

DELLA FISICA MODERNA

La concezione

meccanicistica classica del mondo era basata sull'idea di particelle solide e

indistruttibili che si muovono nel vuoto. La fisica moderna ha prodotto un cambiamento

radicale di questa immagine, giungendo non solo a una nozione completamente

nuova di “particella”, ma trasformando anche profondamente il concetto classico

di vuoto. Questa trasformazione, che si realizzò nelle cosiddette teorie dei

campi, ebbe inizio con l'idea einsteiniana di

associare il campo gravitazionale alla geometria dello spazio, e divenne ancora

più profonda quando la teoria dei quanti e la teoria della relatività furono

unite per descrivere i campi di forza delle particelle subatomiche. In queste

“teorie quantistiche dei campi”, la distinzione tra le particelle e lo spazio

che le circonda diviene sempre più sfumata e il vuoto è concepito come una

entità dinamica di importanza fondamentale.

IL CONCETTO DI

CAMPO

Il concetto di

campo venne introdotto nel diciannovesimo secolo da Faraday e da Maxwell nella

loro descrizione delle forze tra cariche elettriche e correnti. Un campo

elettrico è una condizione, nello spazio attorno a un corpo carico, che può

produrre una forza su una qualsiasi altra carica posta in quello spazio. I

campi elettrici sono quindi creati da corpi carichi e i loro effetti possono

essere risentiti solo da altri corpi carichi. I campi magnetici sono prodotti

da cariche in moto, cioè da correnti elettriche, e le forze magnetiche da essi

generate possono essere risentite da altre cariche in moto.

Nell'elettrodinamica classica, cioè nella teoria costruita da Faraday e da Maxwell, i campi

sono entità fisiche primarie che possono essere studiate senza fare alcun

riferimento a corpi materiali. I campi elettrici e magnetici variabili possono

propagarsi attraverso lo spazio sotto forma di onde radio, di onde luminose, o

di altri tipi di radiazione elettromagnetica.

La teoria della

relatività ha reso molto più elegante la struttura dell'elettrodinamica

unificando i concetti di carica e di corrente da una parte, di campo elettrico

e di campo magnetico dall'altra. Dato che ogni moto è relativo, ogni carica può

apparire anche come corrente – in un

sistema di riferimento in cui essa si muove rispetto all'osservatore – e di conseguenza il suo campo elettrico può

anche manifestarsi come campo magnetico. Nella formulazione relativistica della elettrodinamica, i due campi sono così

unificati in un unico campo elettromagnetico.

LA FORZA DI GRAVITÀ

Il concetto di

campo è stato associato non solo alla forza elettromagnetica, ma anche

all'altra forza fondamentale presente su larga scala nell'universo, la forza di

gravità. I campi gravitazionali sono creati e risentiti da tutte le masse, e le

forze che ne derivano sono sempre attrattive, a differenza dei campi

elettromagnetici che sono risentiti solo dai corpi carichi e danno luogo a

forze sia attrattive che repulsive. La teoria dei campi adatta per il campo

gravitazionale è la teoria generale della relatività; in essa l'influenza di

una massa sullo spazio circostante ha una portata più vasta di quanto non lo

sia la corrispondente influenza di un corpo carico in elettrodinamica. Anche

qui lo spazio attorno all'oggetto è “condizionato” in modo tale che un altro

oggetto può risentire una forza, ma questa volta il condizionamento modifica la

geometria, e quindi la struttura stessa dello spazio.

IL PIENO E IL VUOTO

Materia e spazio

vuoto – il pieno e il vuoto – furono i due concetti, fondamentalmente distinti,

sui quali si basò l'atomismo di Democrito

e di Newton. Nella relatività generale, questi due concetti non possono più

rimanere separati. Ovunque è presente una massa, sarà presente anche un campo

gravitazionale, e questo campo si manifesterà come una curvatura dello spazio

che circonda quella massa. Non dobbiamo pensare, tuttavia, che il campo riempia

lo spazio e lo “incurvi”. Il campo e lo spazio non possono essere distinti: il

campo è lo spazio curvo! Nella relatività generale, il campo gravitazionale e

la struttura, o geometria, dello spazio sono identici. Essi sono rappresentati

nelle equazioni del campo di Einstein dalla medesima

grandezza matematica. Nella teoria di Einstein,

quindi, la materia non può essere separata dal suo campo di gravità, e il campo

di gravità non può essere separato dallo spazio curvo. Materia e spazio sono

pertanto visti come parti inseparabili e interdipendenti di un tutto unico.

GLI OGGETTI

MATERIALI LEGATI ALL’AMBIENTE

Gli oggetti

materiali non solo determinano la struttura dello spazio circostante, ma a loro

volta sono influenzati in modo sostanziale dall'ambiente. Secondo il fisico e

filosofo Ernst Mach, l'inerzia di un oggetto

materiale – la resistenza che oppone ad

essere accelerato – non è una proprietà

intrinseca alla materia, ma una misura della sua interazione con tutto il resto

dell'universo. Nella concezione di Mach, la materia possiede inerzia solo

perché esiste altra materia nell'universo. Quando un corpo ruota, la sua

inerzia produce le forze centrifughe (utilizzate, per esempio, nella fase di

centrifugazione di una lavatrice per togliere l'acqua dal bucato bagnato), ma

queste forze compaiono solo perché il corpo ruota “rispetto alle stelle fisse”,

come ha fatto notare Mach. Se queste stelle fisse dovessero improvvisamente

scomparire, l'inerzia e le forze centrifughe del corpo rotante scomparirebbero

con esse.

Questa concezione

dell'inerzia, nota come principio di Mach, ebbe una profonda influenza su Albert Einstein e costituì la motivazione

iniziale che lo stimolò a costruire la teoria generale della relatività. A

causa della considerevole complessità matematica della teoria di Einstein, finora i fisici non sono riusciti a stabilire

concordemente se essa incorpora realmente il principio di Mach o no. La maggior parte dei fisici ritiene, tuttavia, che

questo principio dovrebbe essere incorporato, in qualche modo, in una teoria

completa della gravità.

Quindi la fisica

moderna ci mostra di nuovo – e questa volta a un livello macroscopico – che gli

oggetti materiali non sono entità distinte, ma sono legati in maniera

inseparabile al loro ambiente; e che le loro proprietà possono essere comprese

solo nei termini della loro interazione con il resto del mondo. Secondo il

principio di Mach, questa interazione si estende all'universo in generale, alle

stelle e alle galassie lontane. L'unità fondamentale del cosmo si manifesta,

perciò, non solo nel mondo dell'infinitamente piccolo ma anche nel mondo

dell'infinitamente grande; un fatto che è sempre più accettato nell'astrofisica

e nella cosmologia moderne. Per usare le parole dell'astronomo Fred Hoyle,

«Gli odierni progressi della

cosmologia indicano piuttosto insistentemente che le condizioni della nostra

esistenza quotidiana non potrebbero sussistere se non fosse per le parti remote

dell'Universo, che tutti i nostri concetti dello spazio e della geometria

sarebbero completamente invalidati se le parti remote dell'Universo dovessero

scomparire. La nostra esperienza quotidiana, fino ai minimi particolari, sembra

essere così strettamente integrata negli aspetti su vasta scala dell'Universo,

che è assolutamente impossibile pensare a una separazione delle due cose».

IL LIVELLO

SUBATOMICO

L'unità e il

rapporto reciproco tra un oggetto materiale e il suo ambiente, che è evidente

su scala macroscopica nella teoria generale della relatività, appare in una

forma ancora più sorprendente a livello subatomico. Qui, le idee della teoria

classica del campo si combinano con quelle della meccanica quantistica per

descrivere le interazioni tra particelle subatomiche. Una combinazione di

questo tipo non è stata finora possibile per l'interazione gravitazionale a

causa della complicata forma matematica della teoria della relatività di Einstein; ma l'altra teoria classica del campo,

l'elettrodinamica, è stata fusa con la meccanica quantistica in una teoria

chiamata «elettrodinamica quantistica» che descrive tutte le interazioni

elettromagnetiche tra particelle subatomiche. Questa teoria incorpora sia la

teoria quantistica sia quella relativistica. Essa fu il primo modello «quantistico-relativistico» della fisica moderna ed è, a tutt'oggi, quello meglio riuscito.

La caratteristica

nuova e sorprendente dell'elettrodinamica quantistica deriva dalla combinazione

di due concetti: quello di campo elettromagnetico e quello di fotoni intesi

come manifestazione corpuscolare delle onde elettromagnetiche. Poiché i fotoni

sono anche onde elettromagnetiche, e poiché queste onde sono campi variabili, i

fotoni devono essere manifestazioni dei campi elettromagnetici. Di qui il

concetto di «campo quantistico», cioè di un campo che può assumere la forma di

quanti, o particelle. Il campo quantistico è un concetto completamente nuovo

che è stato esteso ed applicato alla descrizione di tutte le particelle

subatomiche e delle loro interazioni, facendo corrispondere a ciascun tipo di

particella un diverso tipo di campo. In queste «teorie quantistiche dei campi»,

il contrasto della teoria classica tra le particelle solide e lo spazio circostante

è completamente superato. Il campo quantistico è visto come l'entità fisica

fondamentale: un mezzo continuo presente ovunque nello spazio. Le particelle

sono soltanto condensazioni locali del campo, concentrazioni di energia

che vanno e vengono e di conseguenza perdono il loro carattere individuale e si

dissolvono nel campo soggiacente ad esse. Come dice Albert

Einstein:

“Noi possiamo perciò considerare

la materia come costituita dalle regioni dello spazio nelle quali il campo è

estremamente intenso... In questo nuovo tipo di fisica non c'è luogo insieme

per campo e materia poiché il campo è la sola realtà”.

LA CONCEZIONE

ORIENTALE DEL MONDO

La concezione delle

cose e dei fenomeni fisici come manifestazioni effimere di una entità

fondamentale soggiacente non è solo un elemento di fondo della teoria dei

campi, ma anche un elemento basilare della concezione orientale del mondo. Come

Einstein, i mistici orientali considerano questa

entità soggiacente come la sola realtà: tutte le sue manifestazioni fenomeniche

sono viste come transitorie e illusorie. Questa realtà del mistico orientale

non può essere identificata con il campo quantistico dei fisici, poiché essa è

vista come l'essenza di tutti i fenomeni di questo mondo e, di conseguenza, è

al di là di tutti i concetti E di tutte le idee. Il campo quantistico,

viceversa, è un concetto ben definito che spiega solo alcuni dei fenomeni

fisici. Ciononostante, l'intuizione che sta dietro l'interpretazione che i

fisici danno del mondo subatomico, in termini di campo quantistico, ha una

stretta analogia con quella del mistico orientale che interpreta la propria

esperienza del mondo sulla base di una realtà ultima fondamentale. Dopo che era

stato introdotto il concetto di campo, i fisici hanno tentato di unificare i

vari campi in un unico campo fondamentale che dovrebbe incorporare tutti i

fenomeni fisici. Einstein, in particolare, dedicò gli

ultimi anni della sua vita alla ricerca di questo campo unificato. Il Brahman degli Indù, il Dharrnakāya

dei Buddhisti e il Tao dei Taoisti

possono essere visti, forse, come il campo unificato fondamentale da cui

nascono non solo i fenomeni studiati in fisica, ma anche tutti gli altri

fenomeni.

Nella concezione

orientale, la realtà soggiacente a tutti i fenomeni trascende tutte le forme e

sfugge a tutte le descrizioni e specificazioni. Di essa, perciò, si dice spesso

che è senza forme, vacua e vuota. Ma questa vacuità non dev'essere

presa per semplice non-essere. Essa è, al contrario, l'essenza di tutte le

forme e la sorgente di tutta la vita. Si legge infatti nelle Upanisad:

“Il Brahman

è il soffio vitale, il Brahman è ka

[felicità], il Brahman kha

[spazio etereo]... Ciò che è ka è anche kha, ciò che è kha è anche ka”.

I Buddhisti esprimono la stessa idea quando essi chiamano la

realtà ultima Śūnyata

- «vacuità» o «vuoto» - e affermano che è un vuoto vivo che dà origine a tutte

le forme del mondo fenomenico. I Taoisti

attribuiscono un'analoga creatività, immensa e incessante, al Tao, e anch'essi lo indicano come vuoto.

«Il Tao dei cieli è vuoto e senza

forme» dice il Kuan-tzu , e Lao-tzu

usa diverse metafore per illustrare questa vacuità. Egli spesso paragona il Tao

a una valle profonda, oppure a un vaso eternamente vuoto e che quindi ha la

possibilità di contenere un'infinità di cose.

Nonostante l'uso di

termini come vacuità e vuoto, i saggi orientali fanno capire che essi non

intendono la normale vacuità quando parlano del Brahman,

del Śūnyata o del Tao, ma, al contrario,

intendono un vuoto che ha un potenziale creativo infinito. Dunque, il vuoto dei

mistici orientali è certamente paragonabile al campo quantistico della fisica

subatomica. Come il campo quantistico, esso genera una infinita varietà di

forme che sostiene e, alla fine, riassorbe. Come dicono le Upanisad,

In calma, adori Lui

da cui è venuto

in cui si dissolverà

in cui oggi respira.

Le manifestazioni

fenomeniche del Vuoto mistico, come le particelle subatomiche, non sono statiche

e permanenti, ma dinamiche e transitorie; entrano nell'esistenza e svaniscono

in una incessante danza di movimento e di energia. Come il mondo subatomico dei

fisici, il mondo fenomenico del mistico orientale è un mondo di samsāra, di continua nascita e morte. Essendo

manifestazioni effimere del Vuoto, le cose in questo mondo non hanno alcuna

identità fondamentale. Ciò è messo in evidenza soprattutto nella filosofia buddhista, la quale nega l'esistenza di qualsiasi sostanza

materiale e sostiene anche che l'idea di un «sé» costante che passa attraverso

successive esperienze è un'illusione. I Buddhisti

hanno spesso paragonato questa illusione di una sostanza materiale e di un sé

individuale al fenomeno di un'onda sull'acqua, nel quale il movimento in su e in

giù delle particelle d'acqua ci fa credere che una «parte» di essa si muova

sulla superficie. È interessante notare che i fisici hanno usato la stessa

analogia nel contesto della teoria dei campi per mettere in evidenza

l'illusione creata da una particella in moto dell'esistenza di una sostanza

materiale.

Hermann Weyl

per esempio scrive:

“Secondo questa teoria [la teoria

della materia come campo] una particella elementare, per esempio un elettrone,

è soltanto una piccola regione del campo elettrico in cui l'intensità assume

valori estremamente alti, a indicare che una porzione relativamente enorme

dell'energia del campo è concentrata in un piccolissimo spazio. Tale nodo di

energia, che non è affatto nettamente distinto dal resto del campo, si propaga

attraverso lo spazio vuoto come un'onda sulla superficie di un lago; non vi è

nulla che possa considerarsi come un'unica e stessa sostanza di cui l'elettrone

consista in ogni istante”.

Nella filosofia

cinese, l'idea di campo non solo è implicita nella nozione del Tao, vuoto e

senza forma e che tuttavia produce tutte le forme, ma è anche espressa

esplicitamente nel concetto di ch'i . Questo termine ebbe una funzione

importante in quasi tutte le scuole cinesi di filosofia naturale e fu particolarmente

importante nel Neoconfucianesimo, la scuola che tentò una sintesi di

Confucianesimo, Buddhismo e Taoismo. La parola ch'i

letteralmente significa «gas» o «etere», e fu usata nell'antica Cina per

indicare il soffio vitale, o energia vitale che anima il cosmo. Nel corpo

umano, i «canali del ch'i» sono la base della medicina cinese tradizionale. Lo

scopo dell'agopuntura è di stimolare il flusso del ch'i attraverso questi

canali. Il flusso del ch'i è anche la base dei movimenti sinuosi del T'ai Chi Ch'uan, la

danza taoista del guerriero.

I Neoconfuciani elaborarono un concetto di ch'i che somiglia

straordinariamente al concetto di campo quantistico della fisica moderna. Allo

stesso modo del campo quantistico, il ch'i è concepito come una forma di materia

tenue e non percettibile che è presente in tutto lo spazio e può condensarsi in

oggetti materiali solidi.

Dice Chang Tsai:

«Quando il ch'i si condensa ci

appare come cosa visibile e allora ci sono le forme [delle cose singole].

Quando si rarefà, la sua visibilità si annulla e

allora non ci sono forme. Durante la sua condensazione si può non dire che

questa è solo temporanea? ma quando si rarefà si può

dire affrettatamente che allora non esiste?».

Quindi il ch'i si

condensa e si rarefà ritmicamente,

producendo tutte le forme che alla fine si dissolvono nel Vuoto.

Dice ancora Chang Tsai:

«Il Grande Vuoto non può

consistere che nel ch'i; questo ch'i non può che condensarsi per dar forma a

tutte le cose; queste cose non possono che rarefarsi per dar luogo [ancora una

volta] al Grande Vuoto».

Come nella teoria

dei campi, il campo - ovvero il ch'i

- non solo è l'essenza soggiacente a

tutti gli oggetti materiali, ma trasporta anche le loro interazioni reciproche

sotto forma di onde. Dalle descrizioni che seguono, quella di Walter Thirring del concetto di campo nella fisica moderna, e

quella di Joseph Needham

della concezione cinese del mondo fisico, appare con chiarezza quanto le due

idee si somiglino.

“La fisica moderna... ha posto il

nostro pensiero circa l'essenza della materia in un contesto diverso. Essa ha

spostato la nostra attenzione dal visibile, le particelle, all'entità

soggiacente ad esse, il campo. La presenza di materia è solo una perturbazione

dello stato perfetto del campo in quel punto; si potrebbe quasi dire che è

qualcosa di accidentale, soltanto un "difetto". Di conseguenza, non

ci sono leggi semplici che descrivono le forze tra le particelle elementari...

Ordine e simmetria devono essere cercati nel campo soggiacente ad esse ».

«Nell'antichità e nel Medioevo, i

Cinesi concepivano l'universo fisico come un tutto perfettamente continuo. Il

ch'i condensato in materia palpabile non assumeva, in nessun senso, una

struttura corpuscolare, ma i singoli oggetti agivano e reagivano con tutti gli

altri oggetti del mondo... con un comportamento di tipo ondulatorio o

vibratorio dipendente, in ultima analisi, dal ritmico alternarsi a tutti i

livelli delle due forze fondamentali, lo yin e lo yang. I singoli oggetti avevano quindi i loro ritmi

intrinseci. E questi erano integrati… nello schema generale dell'armonia del

mondo».

Col concetto di

campo quantistico, la fisica moderna ha trovato una risposta inattesa alla

vecchia domanda se la materia è costituita da atomi indivisibili o da un continuum

soggiacente ad essa. Il campo è un continuum che è presente dappertutto nello

spazio e tuttavia nel suo aspetto corpuscolare ha una struttura discontinua,

«granulare». I due concetti apparentemente contraddittori sono quindi unificati

e interpretati semplicemente come differenti aspetti della stessa realtà. Come

succede sempre in una teoria relativistica, l'unificazione dei due concetti

opposti avviene in modo dinamico: i due aspetti della materia si trasformano

perennemente l'uno nell'altro. Il misticismo orientale sottolinea un'analoga

unità dinamica tra il Vuoto e le forme da esso create. Dice il Lama Govinda:

«La relazione tra... forma e

vuoto non può essere concepita come uno stato di opposti escludentisi

a vicenda, ma soltanto come due aspetti della stessa realtà che coesistono e

cooperano incessantemente».

La fusione di

questi concetti opposti in un tutto unico è stata espressa in un sūtra buddhista con le

famose parole:

«La forma è vuoto, e il vuoto è

in realtà forma. Il vuoto non è diverso dalla forma, la forma non è diversa dal

vuoto. Ciò che è forma quello è vuoto, ciò che è vuoto quello è forma».

Le teorie dei campi

della fisica moderna non solo hanno portato a una nuova concezione delle

particelle subatomiche ma hanno anche modificato in maniera radicale la nostra

concezione delle forze che agiscono fra queste particelle. In origine, il

concetto di campo era legato a quello di forza, e anche nella teoria dei campi

esso è ancora associato alle forze tra particelle. Il campo elettromagnetico,

per esempio, può manifestarsi come «campo libero» sotto forma di onde/fotoni

che si propagano, oppure può avere la funzione di un campo di forze tra

particelle cariche. In quest'ultimo caso, la forza si

manifesta come scambio di fotoni tra le particelle che interagiscono. La

repulsione elettrica tra due elettroni, per esempio, è mediata da questi scambi

di fotoni.

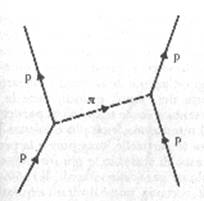

Questa nuova

concezione della forza può sembrare difficile da capire, ma essa diventa molto più

chiara quando il processo di scambio di un fotone è rappresentato in un

diagramma spazio- tempo. Nel diagramma sono rappresentati due elettroni che si

avvicinano tra loro; uno di essi emette il fotone (indicato con y) nel punto A,

l'altro lo assorbe nel punto B.

Repulsione

reciproca tra due elettroni mediante lo scambio di un f otone

Dopo avere emesso

il fotone, il primo elettrone inverte la sua direzione e modifica la velocità

(come si può vedere dal cambiamento di direzione e d'inclinazione della sua

linea di universo), e così pure fa il secondo elettrone quando assorbe il

fotone. Infine, i due elettroni si allontanano rapidamente, essendosi respinti

l'un l'altro attraverso lo scambio del fotone. L'interazione completa tra gli

elettroni comporterà una serie di scambi di fotoni, e come effetto finale gli

elettroni sembreranno deviarsi l'un l'altro lungo curve continue.

In termini di

fisica classica, si potrebbe dire che gli elettroni esercitano l'uno sull'altro

una forza repulsiva. Questo, tuttavia, è considerato oggi un modo molto

impreciso di descrivere la situazione. Nessuno dei due elettroni «sente» una

forza quando si avvicina all'altro: essi semplicemente interagiscono mediante

lo scambio di fotoni, e la forza non è altro che l'effetto macroscopico

collettivo di questi ripetuti scambi di fotoni. Il concetto di forza perciò non

ha più alcuna utilità nella fisica subatomica: è un concetto classico che noi

associamo (anche se solo in maniera subconscia) all'idea newtoniana

di forza che agisce a distanza. Nel mondo subatomico non ci sono forze di

questo tipo, ma solo interazioni tra particelle, mediate attraverso campi,

cioè, attraverso altre particelle. Perciò, i fisici preferiscono parlare di

interazioni piuttosto che di forze.

Secondo la teoria

dei campi, tutte le interazioni avvengono attraverso lo scambio di particelle.

Nel caso delle interazioni elettromagnetiche, le particelle scambiate sono

fotoni; i nucleoni, d'altro canto, interagiscono attraverso una forza molto più

intensa, quella nucleare, o «interazione forte», che si manifesta come scambio

di un nuovo tipo di particelle chiamate “mesoni”. Esistono molti tipi diversi

di mesoni che possono essere scambiati tra protoni e neutroni. Più i nucleoni

sono vicini tra loro, più sono numerosi e pesanti i mesoni che essi scambiano.

Le interazioni tra nucleoni sono quindi connesse alle proprietà dei mesoni

scambiati e questi, a loro volta, interagiscono fra loro attraverso lo scambio

di altre particelle. Per questa ragione non saremo in grado di capire la forza

nucleare a un livello fondamentale prima di capire l'intero spettro delle

particelle subatomiche.

Nella teoria dei

campi, tutte le interazioni tra particelle possono essere rappresentate con

diagrammi spazio-tempo, e ciascun diagramma è associato a una espressione

matematica che permette di calcolare la probabilità che si verifichi il

corrispondente processo. L'esatta corrispondenza tra i diagrammi e le

espressioni matematiche fu stabilita nel 1949 da Richard

Feynman, e perciò da allora i diagrammi sono noti

come diagrammi di Feynman. Un punto cruciale della

teoria è la creazione e la distruzione di particelle. Per esempio, nel

diagramma precedente il fotone è creato nel processo di emissione nel punto A,

ed è distrutto quando viene assorbito nel punto B. Un processo simile può

essere concepito solo in una teoria relativistica nella quale le particelle non

sono viste come oggetti indistruttibili, ma piuttosto come figure dinamiche che

coinvolgono una certa quantità di energia, che può essere ridistribuita quando

si formano nuove figure.

La creazione di una

particella dotata di massa è possibile solo quando viene fornita l'energia

corrispondente alla sua massa, per esempio in un processo d'urto. Nel caso

delle interazioni forti, questa energia non è sempre disponibile, come succede

quando due nucleoni interagiscono tra loro in un nucleo atomico. In tali casi,

quindi, non dovrebbero essere possibili scambi di mesoni dotati di massa;

tuttavia essi si verificano ugualmente. Per esempio, due protoni possono

scambiare un «mesone π», o «pione», la cui massa è circa un settimo di

quella del protone.

Scambio

di un pione (π) tra due protoni (p)

Le ragioni per le

quali possono avvenire processi di scambio di questo tipo, nonostante

l'apparente mancanza di energia per la creazione del mesone, devono essere

cercate in un «effetto quantistico» connesso con il principio di

indeterminazione. Come si è visto precedentemente, gli eventi subatomici che si

verificano entro un intervallo di tempo breve comportano un'incertezza

nell'energia proporzionalmente grande. Gli scambi di mesoni, cioè la loro

creazione e la successiva distruzione, sono eventi di questo tipo. Essi

avvengono in un intervallo di tempo così breve che l'incertezza nell'energia è

sufficiente a permettere la creazione dei mesoni stessi. Mesoni di questo tipo

sono chiamati particelle «virtuali» e sono diversi dai mesoni «reali» creati

nei processi d'urto, perché possono esistere solo per l'intervallo di tempo

permesso dal principio di indeterminazione. Più sono pesanti, cioè maggiore è

l'energia richiesta per crearli, più è piccolo l'intervallo di tempo permesso

per il processo di scambio. Questa è la ragione per la quale lo scambio di

mesoni pesanti tra nucleoni può avvenire solo quando questi sono molto vicini

tra loro. Lo scambio di fotoni virtuali, viceversa, può avvenire su distanze

illimitate perché i fotoni, essendo privi di massa, possono essere creati con

una quantità di energia indefinitamente piccola. Questa analisi delle forze elettromagnetiche e

nucleari consentì a Hideki Yukawa,

nel 1935, non solo di prevedere l'esistenza del pione, dodici anni prima che

fosse osservato, ma anche di stimarne approssimativamente la massa in base al

raggio d'azione della forza nucleare.

Nella teoria dei

campi, quindi, tutte le interazioni sono rappresentate come scambio di

particelle virtuali. Più forte è l'interazione, cioè più è intensa la «forza»

risultante tra le particelle, maggiore è la probabilità di questo processo di

scambio, e più frequentemente verranno scambiate particelle virtuali. Il ruolo

delle particelle virtuali, tuttavia, non è limitato a queste interazioni. Un

solo nucleone, per esempio, può benissimo emettere una particella virtuale e

riassorbirla poco dopo. Purché il mesone creato scompaia entro il tempo

permesso dal principio di indeterminazione, non c'è nulla che proibisca tale

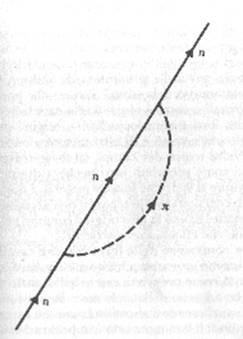

processo. Il corrispondente diagramma di Feynman per

un neutrone che emette e riassorbe un pione è riprodotto nella figura a p. 255.

Un

neutrone (n) emette e riassorbe un pione

La probabilità di

siffatti processi di «autointerazione» è molto alta

per i nucleoni a causa della loro forte interazione. Ciò significa che in

realtà i nucleoni emettono e assorbono di continuo particelle virtuali. Secondo

la teoria dei campi, essi devono essere considerati centri di attività continua

e avvolti da nubi di particelle virtuali. I mesoni virtuali devono scomparire

in un tempo brevissimo dopo la loro creazione, il che significa che essi non

possono allontanarsi molto dal nucleone; di conseguenza, la nuvola di mesoni è

molto piccola. Le sue regioni più esterne sono popolate da mesoni leggeri

(soprattutto pioni), poiché i mesoni pesanti, dovendo essere assorbiti dopo un

tempo molto più breve, rimangono confinati nella parte interna della nube.

Ogni nucleone è

circondato da questa nube di mesoni virtuali i quali vivono solo per un periodo

di tempo estremamente breve. Tuttavia, i mesoni virtuali possono diventare mesoni

reali in particolari circostanze. Quando un nucleone è colpito da un'altra

particella che si muove ad alta velocità, una parte dell'energia di moto di

questa particella può essere trasferita a un mesone virtuale per liberarlo

dalla nube. Questo è il modo in cui i mesoni reali sono creati negli urti ad

alta energia. D'altra parte, quando due nucleoni si avvicinano talmente l'uno

all'altro che le loro nubi di mesoni si sovrappongono, può accadere che alcune

delle particelle virtuali non tornino indietro per essere riassorbite dal

nucleone che le ha create inizialmente, ma «saltino dall'altra parte» e siano

assorbite dall'altro nucleone. Così si realizzano i processi di scambio che

costituiscono le interazioni forti.

Questa

rappresentazione mostra chiaramente che le interazioni tra particelle, e quindi

le «forze» tra di esse, sono determinate dalla composizione delle loro nubi

virtuali. Il raggio d'azione di una interazione, cioè la distanza tra le

particelle alla quale avrà inizio l'interazione, dipende dall'estensione delle

nubi virtuali, e la forma particolare dell'interazione dipenderà dalle

proprietà delle particelle presenti nella nube. Quindi le forze

elettromagnetiche sono dovute alla presenza di fotoni virtuali «entro» le

particelle cariche, mentre le interazioni forti tra nucleoni hanno origine

dalla presenza di pioni virtuali e di altri mesoni «entro» i nucleoni. Nella

teoria dei campi, le forze tra particelle appaiono come proprietà intrinseche a

queste ultime. Oggi dunque si vede che forza e materia, i due concetti che

erano così nettamente separati nell'atomismo greco e newtoniano, hanno la loro origine comune nelle figure

dinamiche che chiamiamo particelle.

Questa concezione

delle forze è anche caratteristica del misticismo orientale che considera

movimento e mutamento come proprietà essenziali di tutte le cose e intrinseche

ad esse. «Tutte le cose che ruotano» dice Chang Tsai riferendosi ai cieli «hanno una forza spontanea e

quindi il loro moto non è imposto ad esse dall'esterno»; e nell'I King

leggiamo:

«Esse [le leggi di natura] non

sono circostanze estrinseche alle cose, sono anzi l'armonia del moto, immanente

ad esse ».

Questa antica

descrizione cinese delle forze come simbolo dell'armonia del movimento entro le

cose sembra particolarmente appropriata alla luce della teoria dei campi, nella

quale le forze tra particelle sono viste come riflesso delle forme dinamiche

(le nubi virtuali) inerenti alle particelle stesse.

La teoria dei campi

della fisica moderna ci costringe ad abbandonare la classica distinzione tra

particelle materiali e vuoto. La teoria del campo gravitazionale di Einstein e la teoria dei campi mostrano entrambe che le

particelle non possono essere separate dallo spazio che le circonda. Da una

parte, esse determinano la struttura di questo spazio, mentre dall'altra non

possono venire considerate come entità isolate, ma devono essere viste come

condensazioni di un campo continuo che è presente in tutto lo spazio. Nella

teoria dei campi, il campo è visto come la base di tutte le particelle e delle

loro interazioni reciproche.

“Il campo esiste sempre e

dappertutto, non può mai essere eliminato. Esso è il veicolo di tutti i

fenomeni materiali. E il "vuoto" dal quale il protone crea i mesoni

π. L'esistere e il dissolversi delle particelle sono semplicemente forme

di moto del campo”.

Infine, la

distinzione tra materia e spazio vuoto dovette essere abbandonata quando

divenne evidente che le particelle virtuali possono generarsi spontaneamente

dal vuoto, e svanire nuovamente in esso, senza che sia presente alcun nucleone

o altra particella a interazione forte. Riportiamo qui un «diagramma

vuoto-vuoto» per un processo di questo tipo: tre particelle - un protone (P), un antiprotone (p), e un

pione (π) - emergono dal nulla e

scompaiono nuovamente nel vuoto. Secondo la teoria dei campi, eventi di questo

tipo avvengono di continuo. Il vuoto è ben lungi dall'essere vuoto. Al

contrario, esso contiene un numero illimitato di particelle che vengono

generate e scompaiono in un processo senza fine.

In questo aspetto

della fisica moderna c'è dunque la più stretta corrispondenza con il Vuoto del

misticismo orientale. Analogamente al Vuoto dei mistici orientali, il «vuoto

fisico» - come è chiamato nella teoria

dei campi - non è uno stato di semplice

non-essere, ma contiene la potenzialità di tutte le forme del mondo delle

particelle. Queste forme, a loro volta, non sono entità fisiche indipendenti,

ma soltanto manifestazioni transitorie del Vuoto soggiacente ad esse. Come dice

il sutra, «la forma è vuoto, e il vuoto in realtà è

forma».

La relazione tra le

particelle virtuali e il vuoto è una relazione essenzialmente dinamica; il

vuoto è certamente un «Vuoto vivente», pulsante in ritmi senza fine di

creazione e distruzione. La scoperta della qualità dinamica del vuoto è

considerata da molti fisici uno dei risultati più importanti della fisica

moderna. Dall'avere una funzione di vuoto contenitore dei fenomeni fisici, il

vuoto è passato ad essere una quantità dinamica della massima importanza. I

risultati della fisica moderna sembrano quindi confermare le parole del saggio

cinese Chang Tsai:

“Quando si conosce che il Grande

Vuoto è pieno di ch'i, si comprende che non esistono cose quali il non-essere”.

(da F. Capra, Il Tao della fisica)

|

|

Altri argomenti

del Tao

© www.mimmademaio.com - 2012

|

|